Том Иванов: «Бог глядел на моё детство и плакал»

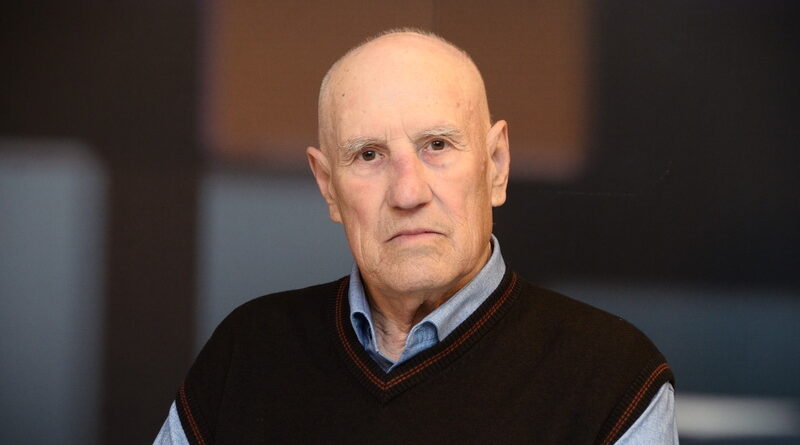

Гостем очередного выпуска авторской программы Сергея Новикова «Диалоги» (телеканалы «ОТР» и «Регион67») стал поэт, прозаик, педагог Том Иванов.

Предлагаем вашему вниманию газетный вариант этой беседы.

– Здравствуйте, Том Григорьевич.

– Здравствуйте.

– Я Вас приветствую в программе «Диалоги», очень рад нашему знакомству, и хочу поблагодарить известного журналиста, библиографа Елену Михайловну Лаврухину, которая передала мне эти замечательные книги: «Цветы для любимой» – это Ваши стихи и «Русское поле» – это проза. Я с большим интересом их прочитал, и очень многие стихи мне понравились своей искренностью. Как Твардовский писал: «Всё понятно, всё на русском языке». Очень хороший язык, и главное – в каждом стихотворении есть еще какаято философия, какаято жизненная установка. И рассказы у Вас замечательные. Но, Том Григорьевич, я с удивлением узнал, что Вы не входите ни в Союз российских писателей, ни в Союз писателей России. Это какаято принципиальная позиция?

– Не скажу, что принципиальная. Меня никто не приглашал туда, а я особо и не стремился, не искал пути в эти Союзы, а теперь, наверное, уже и не буду.

– Понятно. Вы родились в Хиславичском районе, в многодетной крестьянской семье. Отцу Вашему, я посчитал, было уже 53 года, когда Вы родились.

– Да, даже 54. Он пришел с фронта, и я появился на свет, девятый по счету ребенок.

– Насколько я знаю, отец воевал аж на трех войнах – Первая мировая, Гражданская и Великая Отечественная. Что рассказывал о войне?

– Ничего не рассказывал. Он по характеру был человек молчаливый, и вообще ветераны, которые вернулись живыми, никогда ничего не говорили о войне. Я в колхозе начал работать с малолетства, и когда мы бывали вместе, я – мальчишка и они, разговор никогда не шел о войне. Поэтому о войне я знал только из книг. Я перечитал все книжки о войне, которые были в совхозной библиотеке и в школьной. И праздника Дня Победы не было в то время, орденов я не видел у них на груди, хотя и у отца они были, лежали в деревянном ларце…

– Выходным днем 9 мая стало только в 1965 году, через двадцать лет, уже при Брежневе. Как Вы думаете, почему они не рассказывали?

– Я думаю, что слишком жестокая война была, поэтому, наверное. Тяжело было это вспоминать.

– Мой отец тоже воевал, он в 1943 году, когда освободили Смоленск, сразу пошел добровольцем и закончил войну в 1945 году в Бухаресте, он тоже не рассказывал. Да и многие другие. Я даже с Юрием Владимировичем Никулиным на эту тему говорил в свое время. Правильно Вы сказали, что слишком тяжело это было вспоминать. А еще, наверное, и потому что то, что они видели в фильмах и читали в книгах, не очень соответствовало правде.

– Да, я согласен с Вами, но, правда, когда я был ребенком, я особо не видел, чтобы они читали книги… Колхозники, Вы понимаете… И фильмы где им было смотреть? У нас не было ни клуба, ничего.

– А как деревня называлась?

– Деревня наша называлась Искра. Образовалась она очень интересным образом. В конце 1928 года появились такие коллективные хозяйства – коммуны сельскохозяйственные. И одна из первых коммун в области была организована у нас, и отец был организатором. Они отделились от той деревни, где жили, перенесли на новое место свои дома – десять дворов и организовали коммуну, где всё было общее – коровы и лошади, ну кроме кур.

– А сейчас жива эта деревня?

– Деревни нет уже, наверное, лет тридцать.

– О коммуне, Том Григорьевич, Вы очень хорошо написали в своей книге «Русское поле». Вообще читать об этом без волнения нельзя. Как создавались эти коммуны, как страдали люди, когда у них отбирали личных коров, лошадей и т.д. Вообще тот период, период и Вашего детства – это такой интересный и, к сожалению, редко вспоминаемый – конец 40х – 50е годы. Каким Вам вспоминается это хиславичское детство?

– Я думаю так, что Бог глядел на мое детство и плакал. Отец мой, когда уже образовался колхоз, был пастухом много лет подряд, наверное, лет двадцать. Он до семидесяти лет пас коров. Я был последний в семье, все старшие разъехались. Отец уже был достаточно пожилой, израненный, у него была язва желудка, и мне часто приходилось его подменять, если он заболел, допустим. А мне лет десять. Мать будит меня до восхода солнца. Чтото я там перекусил. Холщовую сумку на плечо. Бутылка молока, краюха хлеба, книжка, и я пошел. Прихожу на ферму в соседнюю деревню, доярки уже подоили, открывают сарай, коровы выходят, и солнце встает. И вот я, мальчишка, с пяти утра или еще раньше – и до захода солнца пасу.

– Я знаю, что и школы в деревне не было…

– Да, до школы шесть километров. Я один ходил в школу. А для того, чтобы прийти к девяти часам и не опоздать, нужно было выходить примерно в половину восьмого как минимум. Зимой же дорог никаких, проселочные дороги заметались снегом, а в деревне зимой особенно не ездили никуда. Идти в школу надо было через лес, километр примерно. Иду и душа трясется. И вот лес прошел, вышел на поле, сразу отлегло. Такое было детство.

– Том Григорьевич, я знаю, что Вам уже десять тысяч раз задавали вопрос, почему Вас назвали Томом. Почему деревенскому мальчишке в смоленской глубинке дали такое имя? Но телезрители меня просто не простят, если не спрошу. Ну первое, что я думаю, людям приходит в голову – Марк Твен, «Том Сойер и Гекльберри Финн», или Гарриет БичерСтоу, «Хижина дяди Тома», которой мы зачитывались в детстве. Но всё было, насколько я знаю, не поэтому. Расскажите, пожалуйста, это интересная история.

– Я появился на свет, и через месяц отец отправился в сельсовет меня записывать, имя мне давать и получать свидетельство о рождении. Он, давая имена своим детям, не советовался с матерью. Уже когда он был за порогом, мать сказала ему: «Ты же назови сына Виктором или Сергеем, посовременному». Отец пошел. Возвращается домой слегка… он вообще не пил, но гдето в этот день всётаки выпил. «Как сына назвал?» – «Том». Ну мать в шоке, конечно. Она такое имя никогда не слышала, и вообще такого имени люди не слышали. Вот я с таким именем и жил. Имя я свое, скажу честно, ненавидел и мечтал, когда вырасту, обязательно его поменяю. Отцу я не задавал вопрос, почему он меня так назвал. Но однажды учитель мне рассказал, как было дело. Учитель старый, тоже воевал, хорошо знал отца. Отец мой участвовал в штурме Берлина, был ранен и лечился в госпитале вместе с американцами. И в этом госпитале он познакомился с американцем по имени Том. Родители его эмигрировали из России когдато, и он довольно сносно разговаривал порусски. Пришло время расставаться. Мой отец с этим американцем хорошо общались, можно сказать, подружились и когда расставались, они друг другу пообещали, что если родятся сыновья, то американец назовет сына Гришей, а мой отец назовет Томом. Так мне рассказал учитель.

– Интересно, американец сдержал обещание?

– (смеется) Ну как же узнаешь. Надеюсь, что да.

– Наверное, какойто Гриша всетаки ходит по Соединенным Штатам… А почему ненавидели, дразнили, что ли, в школе?

– Нет, не дразнили, но такое необычное имя – Том. Я очень не любил знакомиться, даже когда уже был взрослый. «Том». Смотрят так. «Как?» – «Том». Мне очень было неудобно. Переспросят дватри раза, почему Том. Очень мне не нравилось, но потом ничегоничего.

– Я тут наткнулся на цитату Ольги Бергольц, знаменитой нашей поэтессы. Она пишет: «Посетила Новгородскую область (это как раз 50е годы)… Весенний сев превращается в отбывание тягчайшей, почти каторжной повинности. Государство нажимает на сроки и площадь, а пахать нечем. Нет лошадей. 14 штук на колхоз в 240 дворов и два трактора. И вот бабы вручную мотыгами и заступами поднимают землю под пшеницу, не говоря уже об огородах. Запчастей к тракторам нет. Рабочих мужских рук нет. 400 убитых мужчин. До войны было 450. Нет ни одного не осиротевшего двора. Живут чуть не впроголодь». Это не сгущение красок?

– Может быть, в какойто степени и сгущение, но то, что жили только за счет своего хозяйства, это однозначно – коровы, куры, гуси. В колхозе работа была практически бесплатная. Приходилось мне есть картошку, которую мы с матерью собирали на колхозном поле весной. Приходилось есть и хлеб напополам с мякиной. Всё это я испытал. Но знаете, какойто унылости я не видел. Я работал с малолетства в колхозе на заготовке сена, то есть мы, мальчишки, возили на телегах сено и прямо на лугу складывали в стог. И женщины с вилами, с граблями. В обеденный перерыв женщины должны были уйти домой, подоить коров. Это было километра за два. И вернуться. И работать до тех пор, пока стог не будет сложен полностью. Но чтобы они власть советскую проклинали, я ни разу не слышал.

– Ну попробуй попроклинай.

– Может быть, и так.

– А самое главное – сравнивать было не с чем.

– Вот именно, не с чем было сравнивать. Жизнь такая была, и думалось: ну все так живут.

– Ведь почему многие наши солдаты, которые изза войны побывали за границей и видели эти немецкие деревни, потом (мне сами они рассказывали) удивлялись – что Гитлерто хотел у нас взять? Наши дома с соломенными крышами и земляными полами? Когда тут такие богатые дома в деревнях даже. Поэтому, конечно, те, кто возвращались, начинали задумываться, почему потом и пошло закручивание гаек. Для того чтобы особо не вспоминали, что они там видели.

– Дада, и я это подтверждаю. В Германии, где я служил, приходилось мне много ездить там – и на учения и т.д., и я по этим деревням проезжал. Да, действительно, у нас хибарки, крытые соломой, которая уже почернела и ее латают кто чем может. А там такие каменные дома, дороги. У нас такого никогда не было.

– Я знаю, Том Григорьевич, что Вы еще участвовали и в чехословацких событиях? Давили танками «Пражскую весну»…

– Ну можно и так сказать, да.

– Что вспоминается?

– Я попал служить в ту самую армию, она была тогда 20я Гвардейская армия, которая освобождала Прагу в 1945 году. В Чехословакии начались реформы Дубчека, которые получили название «Пражская весна», но, они, видимо, не соответствовали представлениям нашего правительства о социализме. И вот всю армию вывели в 1968 году из Германии на границу с Чехословакией. Нам разъяснили, что там хотят вернуть капитализм, что там враги народа, контрреволюция. Если что, мы будем помогать. Короче, стоим мы в лесах, ждем, что будет. Ну не договорились ни до чего. И 20 августа комсомольские собрания в воинских частях прошли, и нам сказали, что мы входим в Чехословакию в полночь. Сказали, что, возможно, чехословацкая армия окажет сопротивление, это кровь, естественно. Сказали действовать жестко. Если камень из толпы бросили в тебя – с автомата бейте… Это тоже говорили. Ну и в полночь танки наши зашли. На рассвете мы были в Праге, и началась эта свистопляска. Штурмовали здания главной радиостанции, ЦК КПЧ, министерства… В общем, за день всё было сделано. Потом были только эпизодические перестрелки.

– Вы увидели, как чехи относятся?

– Были демонстрации. Там всё было заполнено. На стенах домов надписи: «Ленин, проснись, Брежнев сошел с ума», «Иван, уезжай, тебя ждет мама». Стычки были с чехами рукопашные. А на советских танках свастику малевали. Мы думали, что мы выполняем интернациональный долг, делаем всё правильно. А потом, когда я уже стал взрослеть, стал понимать, конечно.

– А Вы в армии не вступили в коммунистическую партию?

– Нет. Уже после армии мне предлагали вступать несколько раз, но я не пошел.

– Почему?

– Я както разуверился в социализме, потому что… ну вот я окончил институт, по распределению попал в Краснинский район. Бездорожье, дороги никакой нет, добраться – это проблема. Весной можно только на тракторе гусеничном, цепляли сани такие огромные деревянные, знаете?

– Ну я в деревне не жил, но представляю…

– Только так. В магазине ничего совершенно, никаких продуктов. Ездил я в Москву за продуктами, дети же у меня появились. В общем, хватило лиха. Нужно было только заводить хозяйство.

– Там же тоже сложности были – и участки сокращали, площадь посевную, и живность…

– Да, я хорошо помню, когда сокращали при Хрущеве. Я еще тогда в деревне был. Из сельсовета пришла комиссия к нам домой. Председатель Совета такой молодой паренек: «Григорий Ильич, надо обмерить все площади». А жили мы только с этого кусочка земли. Ну обмерили, нашли лишние сотки. Забил кол председатель Совета. Говорит: «Григорий Ильич, смотри, чтобы ни сантиметра». И я видел, как у отца покатились слезы. Ветеран трех войн, израненный, а этот вот председатель сельсовета: «Смотри, Гришка, если что мы тебя… возьмем…» Вот такая ситуация была. А земля эта оказалась никому не нужна, пахать ее не положено, и она заросла бурьяном.

– Вы окончили Смоленский педагогический институт, стали учителем русского языка и литературы. Откуда желание такое возникло?

– Знаете, я бы, наверное, никогда не пошел в институт, но учительница литературы обнаружила у меня способности, о которых я даже не подозревал. Я писал сочинения, она их даже читала в параллельных классах, и она мне сказала, что моя профессия обязательно должна быть связана со словом, то есть либо это журналистика, либо педагогика. А у нее муж был редактором починковской районной газеты, Стародворцев, может, Вы слышали.

– А, Павел Сергеевич, конечно. Это знаменитый редактор, царство ему небесное.

– Павел Сергеевич, когда я окончил десять классов, позвал меня к себе и сказал: «Давай переходи в вечернюю школу и поработай у меня в газете».

– «Сельская новь».

– Да. А после окончания школы, говорит, мы с тобой поедем в Белоруссию, у меня там есть связи, и ты там поступишь на факультет журналистики. Но я из глухой деревни, мне стало страшно, думаю, какой из меня журналист, и я отказался. Пошел в армию, отслужил три года, вернулся и хотел поступать на факультет журналистики в Ленинградский университет. Вот и поехал туда. Приезжаю туда, посмотрели мои публикации, сказали: «Есть чтото, но мы обслуживаем больше северозапад, а тебе бы лучше в МГУ». А там конкурс огромный на факультет журналистики. Я и документы не стал подавать, приехал в Смоленск, подал документы в пединститут на факультет русского языка и литературы. Вот так я стал учителем.

– По распределению в Краснинский район попали?

– Да, я неплохо учился, шел там в первых рядах, а у меня жена тоже литератор. И декан Марк Захарович Хенкин говорит: хочешь, выбирай себе (там был такой большой список), но школы, где нужны два литератора, нет. И он мне посоветовал пойти в облоно в отдел кадров. Захожу в облоно: нет ли такой школы? Есть – в Краснинском районе, в Крюково. И дорога есть, и квартира есть, всё есть, пожалуйста. Я приезжаю – ничего нет, ни квартиры, ни дороги. Три года мы жили у чужих людей. Жена, я и дочь. Потом уже домик дали. Вот так было

– В Маньково Вы потом стали и директором школы?

– Я стал директором школы еще в Крюкове, потом в Манькове. А жена у меня из КабардиноБалкарии. Тесть, как приехал – а в КабардиноБалкарии уже и газ был, и дороги асфальтированные, прекрасно жили, а здесь он увидел – за голову схватился. Он такой мужик пробивной был. Найдем, говорит, вам работу, поехали. Поселок Янтарный, средняя школа есть.

– В КабардиноБалкарию?

– Да, но жена не согласилась, а я бы поехал.

– Вот хорошо, что она сохранила Вас для Смоленщины. А вообще стаж у Вас какой в школе?

– Сорок с лишним лет.

– Том Григорьевич, давайте о поэзии поговорим. Вы знаете эту знаменитую фразу Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт, в ней суждено поэтами рождаться». Так всётаки рождаться или можно научиться поэтом быть?

– Думаю, что надо родиться. Научиться можно рифмовать, да это умеет, помоему, любой болееменее образованный человек. Освоить можно, но чтото должно идти оттуда, изнутри. Помоему, надо всётаки родиться.

– Здесь в «Диалогах» принимал участие Александр Иванович Муровицкий. Он возглавлял у нас Управление МЧС, а потом проснулся у него дар прозаика. Прекрасные пишет рассказы и повести. Я спросил его и хочу Вам задать этот вопрос – почему всётаки прозаиков в разы меньше, чем поэтов? Во всяком случае, у нас в Смоленской области.

– Я думаю, что стихи писать легче. Мне так кажется. Прозу писать досадно, надо сидеть… А стихи могут приходить на улице, можно лежа на диване писать, смотри в потолок и пиши.

– Свыше приходят.

– Свыше, да. Я не мучаюсь каждую минуту, мол, надо написать какоето стихотворение, живу, работаю и даже не думаю, но потом раз – чтото выстрелило… Вот так получается. То есть как бы муза, что ли, посещает.

– А проза?

– Надо сидеть и писать. Досадно…

– Но у Вас очень хорошо получается.

– Не знаю, не знаю.

– Вот Александр Иванович Муровицкий, тем не менее, поэтический дар ставит выше. Именно дар.

– Возможно, правда, да. Если именно о даре говорить. А первое стихотворение я написал, когда мне было лет 25 или 26. Я делал газету с учениками к 23 февраля, и остался кусочек незакрытый. Я ребятам говорю: «Ладно, я придумаю чтонибудь». И написал стихотворение. Газету повесили, и ктото, я даже не знаю кто, отослал это стихотворение в районную газету, и его напечатали. Думаю, дайка я еще попробую. И вот так пошло и пошло. Помимо моей воли. Я, честное слово, не собирался.

– Я знаю, что Вы ведь стали потом членом литературного объединения «Родник», которое возглавлял Юрий Васильевич Пашков?

– Да.

– Каким он в Вашей памяти остался?

– Это очень добросердечный человек, мягкий, с ним было приятно. Мы не так много общались, потому что я только приезжал на заседания, когда мою поэзию разбирали. Он мне очень нравился. Очень доброжелательный, хороший человек. Ну и поэт, конечно, замечательный.

– Поразному приходят стихи. Татьяна Матушева, Царство ей небесное, известный поэт, в Ершичах она жила много лет, пишет так: «Стихи обычно приходят в пути, // Когда в лес иду или на лёд, // Главное – первую строчку найти, // А дальше пойдет, пойдет». У Вас так?

– Да, я согласен с ней. Иногда стихи рождаются от первой строчки. То есть какаято строчка раз – выскользнула, и потом через это зацепилось и пошло. А еще часто это отражение того, что ты когдато видел, тогда ничего не возникло, а потом, даже, может, через несколько лет, вдруг это раз – и вернулось к тебе уже подругому, и получаются стихи.

– Знаете, был такой историк Евгений Тарле, он говорил, что человек не может не ошибаться, но мужчина не должен ошибиться в двух вещах. Это в выборе профессии и в выборе жены. Мне кажется, что Вы не ошиблись ни там, ни там.

– Я думаю, что да. Мне нравилась работа в школе. И с выбором жены, конечно, повезло.

– Вся эта книга «Цветы для любимой» посвящена Вашей жене Любови. Ее уже сейчас нет в живых, к сожалению…

– Да, коронавирус. Она поехала в гости к родственникам на Кавказ и там, видимо, схватила, вернулась в Москву, а в Москве дочь живет, врач, ее положили в больницу, и там она умерла. Вот так. Поехала в гости, было всё нормально, а вернулась в гробу.

– Что Вам помогло пережить это?

– Я до сих пор не пережил…

– У Вас даже есть стихотворение, где Вы говорите, что эта тоска не проходит.

– Да. Она не уйдет теперь уже. Плохо теперь мне, конечно, живется. Одиночество… Друзья у меня, конечно, есть, но они все заняты…

– Ну у Вас же сын еще есть?

– Сын есть, навещает. У него семья хорошая. Сын хороший и внуки хорошие. Но всё равно… Я никогда не думал, что я буду жить, а ее не будет. Я старше ее на пять лет. Но вот так жизнь складывается.

– Так значит, вечная любовь существует?

– Да. Я ей никогда и не изменял, хотя возможности, как говорится (улыбается), такие были неоднократно. Хорошо мы жили.

– Том Григорьевич, а вот эти книги как Вам удалось издать? На свои средства?

– Конечно.

– Ну сейчас все так делают. Прекрасные книги, повторюсь. Я очень желаю Вам не останавливаться на достигнутом. Спасибо Вам большое. Здоровья и творческих успехов! И держитесь!

– Спасибо Вам. Я както не привык ко всему этому, ехал к Вам с таким чувством тревожным, но очень рад, что познакомился с Вами, что так поговорили мы хорошо. Спасибо Вам, что позвали. Спасибо.

P.S. Видеоверсию беседы смотрите на сайте газеты «Смоленские новости» в разделе «Видео».

***

Если хочешь, не буду дышать,

Посижу гденибудь втихомолку,

Чтобы только тебе не мешать

Наряжать новогоднюю ёлку.

Словно солнышко, шар золотой

Засиял на ветвях нашей ёлки,

И серебряный дождь молодой

За её зацепился иголки.

Скоро гости войдут со двора,

Гдето вдруг не должны задержаться.

И тебе, дорогая, пора,

Как и ёлке, самой наряжаться.

Чтото вьюга на гаснущий день

Разворчалась, как старая сватья.

Ты, пожалуй, сегодня надень

Своё самое лучшее платье.

Да смотри, не забудь перстенёк

И серёг золотые колечки,

А красивый узорный платок

Сам тебе я наброшу на плечи.

Так входите же, гости, в мой дом

В эту ночь новогоднюю дружно.

Две красавицы русские в нём

Вас к столу приглашают радушно

***

Ты помнишь, как с тобою вместе

Мы руки грели над костром?

Мужской не уронил я чести:

Сначала ты, а я потом.

Одно лишь яблочко и было

На яблоне, а мы вдвоём.

Я снял его, но надкусила

Сначала ты, а я потом.

Над нами туча заклубилась

И разразилась вдруг дождём.

Плащом единственным укрылась

Сначала ты, а я потом.

Земная кончится дорога,

Когдато мы с неё сойдём.

Уже сейчас прошу я Бога:

Сначала я, а ты потом.

***

Ты ушла поздней осенью, листья с осин

Облетели давно, и осыпались клёны.

Ктото думает зря, что живу я один

В нашем доме, бедой опалённом.

Ктото спросит меня, трудно ли одному

Иль смирился я с жизнью такою?

Ничего не скрывая, отвечу ему,

Что живу не один, а с Тоскою.

Она ходит по дому за мной по пятам,

И в какой ни забился б я угол,

Оглянусь на мгновенье: она уже там,

Молчалива, черна, словно уголь.

Она всюду со мною, куда ни пойди

Тьмой кромешной иль утренней ранью,

Добрым словом её не упросишь уйти.

И площадной не выгонишь бранью.

Том Иванов